(N°26) Par Baptiste PAYS –

Cet article est la première partie d’une série de trois textes écrits entre mars 2020 et février 2021 qui pose les bases de ce que je définis comme la pratique de l’institution, à savoir la possibilité pour l’artiste de considérer l’institution comme un format à part entière pour développer sa pratique en tant qu’artiste.

L’institution comme paradoxe ultime de l’artiste

Il paraît que depuis les années 2000 il est impossible de faire de l’art une activité subversive, d’en faire une critique opérante dans le nouvel esprit du capitalisme (1).

Parallèlement, si vous osez encore dire que vous êtes artiste, un champ très précis de possibilités s’offre à vous : tu fais de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la performance, de la photo, des installations, sans aucune case « autre » qui ne fasse déjà référence à ces mêmes catégories mentionnées, instituées et momifiées. Le reste serait de la branlette intellectuelle non identifiée, une expansion de la bêtise, du nul, une autre preuve que l’art est mort, comme tout ce qui n’a pas su résister au XXe siècle. On pourra toujours faire de ces lieux communs sur l’art une justification de son avant-gardisme, présumer que l’artiste est en avance sur son temps, ou que les autres n’ont rien compris. Ou alors, on pourra admettre comme Cendrars que « d’une façon générale les peintres sont de 50 ans en retard aux oeuvres que produisent les poètes » (2). Reste à savoir où se situent les poètes par rapports au reste de la société.

Je ne sais pas comment il a fait son calcul, ni même si on doit comprendre cette donnée comme un problème mathématique. Toujours est-il que dans cette situation, il n’y a toujours pas de nouveau choix : l’art est une activité rare et tolérée, bien identifiée qui n’a aucune chance d’être confondue, une idée que paradoxalement l’artiste se doit de préserver.

Ce n’est pourtant pas vraiment ce qui me faisais rêver, quand j’ai commencé à me dire que je pouvais travailler à l’art, de l’art, par l’art, pour l’art, dans l’art ou avec l’art. Ça devait pouvoir changer le monde, parce que c’est ce qu’on apprend aux petits garçons blancs et bourgeois et parce qu’apparemment on connait le monde et qu’il ne change a priori pas sans nous. Même si on se rend compte qu’à la fin, ils ne changent rien du tout.

Il est question ici, non seulement de la production d’une oeuvre d’art, au delà des enjeux « purement artistiques », mais également de ce que l’on retiendra.

L’engagement de l’artiste dans la production d’une oeuvre d’art n’est plus si évidente aujourd’hui et ce notamment par la responsabilité qu’elle engage vis-à-vis des connaissances contemporaines que nous avons de son fonctionnement et de ses conséquences sur la société dans son ensemble. Cette responsabilité se joue à plusieurs niveaux : sur le plan économique, écologique et socio-historique.

L’oeuvre d’art ne participe en effet qu’à une seule économie pour le moins hégémonique et ultra capitaliste, le marché de l’art, qui, jusqu’à preuve du contraire, est le seul lieu d’échange possible des oeuvres à l’exclusion de tout les autres possibles et impossibles.

Du point de vue écologique et comme conséquence de son conditionnement économique, l’oeuvre d’art, sa production, sa diffusion et sa vente n’ont jamais intégré leurs impacts sur l’environnement. Si la question de l’écologie est abordée en art c’est de manière poétique, marginale, anecdotique ou à travers des discours et de la littérature qui n’ont pas la prétention de changer quoi que se soit.

La production de n’importe quel nouvel objet aujourd’hui et implicitement de nouvel objet d’art, devraient pourtant être contrainte par les conséquences collectives qu’elle représente avec les nuisances qu’elle produit. L’art ne peut faire exception.

Finalement, sur le plan historique et social, il est important de re-situer le type de langage que l’oeuvre d’art véhicule, avant même sa réappropriation par l’artiste, l’idée de l’oeuvre n’étant qu’une idée réduite de l’art, une idée sur laquelle s’est écrite une histoire qui comme la majorité des récits a été façonnée par une représentation dominante de l’art. On pourrait ici aussi évoquer les comportements rétrogrades, violents et insultants qui sont adoptés sous prétexte de l’art et de la production de ses oeuvres.

Dans de nombreuses écoles telles que l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA), l’ESAD d’Orléans, d’Amiens ou de Valence, des écoles de Lyon, Brest et partout en France, des témoignages sur des propos et des actes sexistes, racistes ou homophobes ont été à plusieurs reprises dénoncés et répertoriés comme à travers l’initiative des étudiant.e.s de l’EESAB de Rennes via le site internet « Les mots de trop ». Ces initiatives font échos à des rassemblement d’artistes qui s’organisent partout en Europe pour lutter contre des pratiques illégales en terme de rémunération, de harcèlement et de discriminations qui sont tues ou prétextes à des pressions sur les carrières professionnelles des artistes. On notera en ce sens l’action des collectifs comme La Buse à Paris qui monte depuis 2020 une plateforme de lancement d’alertes ou des collectifs comme Art en Grève en France, Art Workers Italia en Italie, ou Rosa Brux en Suisse.

L’idée de l’oeuvre d’art et celle de l’art qui l’accompagne, sont le résultat d’une culture dont il faut tirer les leçons aujourd’hui avant d’accepter de les poursuivre et de les défendre. Mais si alors on ne veut plus être défendu, et se défendre par là-même de faire (encore) de l’art, sans doute vaut-il mieux prendre à sa charge ce qui détermine le plus l’oeuvre d’art, à savoir son institution.

Le choix du mot institution est fait à défaut, à défaut de pouvoir nommer autrement l’institution. L’institution dans l’art est une notion suffisamment abstraite pour continuer à pouvoir parler d’un système sans parler d’un « tout » englobant aux contours non identifiables. L’institution de l’art c’est tout ce qui structure l’art, de sa pratique à son existence sociale, économique et historique.`

Se poser la question de l’institution en art, c’est analyser les conditions d’existences de son travail en tant qu’artiste. Quand on évoque les relations qu’entretient l’artiste avec l’institution de l’art, on arrive assez vite au problème originel de l’œuf et de la poule. S’il ne s’agit pas de savoir qui de l’artiste ou de l’institution est arrivé en premier, se pose la question des effets du travail de l’artiste sur le travail de l’institution et de leurs influences réciproques. Se pose plus généralement la question de la norme et comment un certain type de travail engendre un rapport conditionné à l’institution, qui pourra ou non entrer dans cette relation à l’art.

Il est évident que si les artistes ne produisent plus d’œuvres d’art, l’institution changera et s’il n’y a plus d’institution pour exposer des œuvres d’art, la pratique des artistes changera aussi.

Dans cette équation, l’institution apparait comme un moyen d’agir sur l’art. Elle ne devient plus dès lors le prétexte pour faire des œuvres d’art, le lieu ou l’occasion, mais le moyen de faire autre chose avec l’art, ou de l’art autrement. C’est à partir de cette relation entre l’artiste et l’institution que je développe dans ce texte la notion de pratique de l’institution.

Pratiquer l’institution c’est considérer l’institution comme un format à part entière pour développer sa pratique en tant qu’artiste.

L’enjeu alors est de définir au mieux ce format pour que l’artiste puisse s’en emparer, réinterroger son rapport à l’institution de l’art et pourquoi pas en développer une pratique. Puisqu’il s’agit de parler d’institution il faudra trouver d’autres mots pour savoir ce dont il est question et notamment pour formuler les termes de sa représentation. C’est à partir de là que pourra se concevoir une autre institution, à partir du moment où elle devient une notion modélisable et malléable. On pourra alors lui écrire une histoire, qui pourrait servir à l’art comme une référence à partir de laquelle tout devient possible, dès aujourd’hui. L’idée est de pouvoir concevoir une institution de l’art potentielle, qui n’aurait comme seule raison d’être, la possibilité de pouvoir y accéder, la construire à partir de ce qui nous en sépare.

Sur l’amour au travail

Quand je rencontre un amant, je ne le décide pas, même s’il m’arrive de tout faire pour le rencontrer, car cet amant alors existe, comme la personne avec qui pourra s’inventer l’amour. Les mots s’installent dans cet amour qui se forme. Alors je préfère dire amant, comme si l’on était à la lisière. Non pas que l’amant ne connaitra jamais l’amour, mais plutôt parce qu’il redéfinit constamment ce qu’il pourrait être. Quand une relation amoureuse s’installe dans le temps, peu importe sa durée, se confrontent parfois cet amour et cet amant. Comme si l’amant attendait l’amour que l’amour ne pouvait donner à l’amant qui aime déjà et qui est déjà aimé. En fait quand on aime, irréversiblement on aime à partir de, à partir d’un amour qui existe déjà, que l’on a pas vécu et que l’on ne vivra peut-être jamais.

Si les histoires d’amour finissent mal, en général, c’est sans doute qu’elles racontent l’histoire de cet amour qui ne nous appartient pas, qui ne nous convient pas. Jamais suffisamment amour, de cet amour qui se raconte dans les films et dans les livres et de celui de mon amant.

S’il est si puissant, si vaste et universel, comment peut-il devenir cette norme, celle de deux êtres qui se trouvent et dont la supériorité dépasse toute forme d’exclusivité. Chaque histoire d’amour devrait pouvoir être différente et pas simplement parce qu’elle s’écrit avec d’autres. Il y a aussi des amours qui ne se ressemblent pas, beaucoup d’amours que l’on n’appelle pas amour et des amours qui n’existent pas encore.

Si j’essaie d’imaginer les premières amours, celles d’avant même l’Histoire de l’amour, je me dis que l’on à d’abord dû aimer comme des oiseaux. Que pour inventer ces amours qui n’existaient pas pour nous, nous avons du aimer des amours qui existaient déjà et qui pouvait nous montrer comment aimer.

Imaginer d’autres amours est alors, d’une certaine façon, comparable à l’artiste qui invente de nouvelles manière d’être à l’art. Comme l’amour, l’art n’existe pas. C’est une tradition qui ne cesse de disparaître et qui se manifeste dans des réalisations éphémères, ponctuelles dont il ne pourra rester que des stèles. Aussi, parce que l’on n’aime pas comme avant et comme après, l’idée que l’art serait le même, partout, n’a aucun sens. Dès lors, quand j’apprends à devenir un artiste, un amant et un homme, je construis des relations entre trois réalités qui dépendent les unes des autres pour exister : pour être l’artiste que je souhaite, je dois être le même amant que l’homme que je désire devenir.

Pour être l’artiste que je souhaite, je dois être le même amant que l’homme que je désire devenir.

Alors, pour l’amour et pour l’art, ici se pose la même question, celle de leurs institutions.

Sur l’amour de l’art

Pour prouver que l’art existe, nous aurions tendance à montrer les œuvres qui ont été produites en son nom, à savoir les œuvres d’art. Alors quand on parle d’art, on parle en fait d’œuvres d’art, du moins on évoque une activité sur laquelle s’est constituée un secteur, un milieu, un monde qui donne à l’art sa consistance concrète.

On évoque aussi parfois les artistes, c’est-à-dire les personnes, les corps parlants qui conçoivent ces œuvres d’art. C’est d’ailleurs le fait que ces personnes soient des artistes qui fait que leurs œuvres sont considérées comme telles. Nous l’avons bien compris.

On évoque sans doute encore plus rarement, toutes les personnes qui gardent en vie ces œuvres d’art (restauration, conservation, …), leurs musées (administration, accueil, sécurité, médiation, …), leur entretien (maintenance, hygiène, réfaction, …), leur communication (publicité, relation publique, …), leur réalisation (assistanat, production, régie, sous-traitance, …) ou leur diffusion (ventes, presse, …).

Au bout, à l’extérieur presque, le public, considéré le plus souvent comme une masse inerte et passive qui consomme, incluant en partie, celles et ceux précédemment cité·e·s.

Cet ensemble, c’est une institution, mais ce n’est pas l’Institution*. C’est une partie identifiée du système de l’art capable de constituer et de se constituer comme une force institutive, c’est-à-dire à même de concevoir, de définir et de réaliser de l’art.

(*) institution / Institution

état / Etat

église / Eglise

internet / Internet

Comme dans les histoires d’amour, l’art ne provoque pas chez tous les mêmes désirs. Et dans son institution, l’amour de l’art ne produit pas les mêmes normes. Il devrait donc y avoir autant de normes qu’il y a d’amour et autant d’institutions qu’il y a d’art. Or l’amour de l’art s’est trop généralement résumé à l’amour des oeuvres d’art, éclipsant par là même d’autres formes d’art, d’autres étapes dans l’existence même de ces œuvres d’art et les autres constituantes de son institution, en somme les autres institutions possibles.

L’amour de l’art s’est trop généralement résumé à l’amour de ses oeuvres.

Le fabrication de l’amour

L’institution de l’art agit par la présentation de normes ainsi que sur leur devenir. Ce sont en effet ces mêmes normes présentées qui vont permettre aux activités humaines de se dissocier et de se rassembler pour s’inscrire dans l’art. L’institution est alors à la fois une infrastructure matérielle et immatérielle qui présente et constitue ces normes, mais aussi un système de règles qui transforme et qui régule celles présentées et leurs devenirs. La question est alors de savoir ce que transforme l’institution de l’art. Il semble en effet qu’elle ne produise pas de nouvelles normes. Jusqu’à preuve du contraire, c’est l’artiste qui s’en est chargé.e. Toutefois et c’est un paradoxe, la présentation de normes créées par l’artiste, engendre par et pour l’institution, une transformation de ces mêmes normes.

Nous rencontrons ici un problème que la physique elle-même n’a toujours pas su expliquer. De la même manière que les lois de la gravitation varient dans l’espace temps, comment se fait-il que des effets observés à une certaine échelle, comme la production de normes par l’artiste, n’obéissent pas aux mêmes règles à une autre échelle, quand ce même travail est présenté par l’institution. En effet, les règles personnelles de l’artiste tendent souvent à se dissoudre dans son rapport à l’institution de l’art. Ce décalage nous informe d’un écart entre la proposition de l’artiste et le résultat de son institution.

On touche ici à l’aspect purement politique de l’institution, à savoir sa capacité à produire des espaces pour l’art ou pour la société dans son ensemble. Ces espaces, qui devraient être la condition même de l’existence de l’institution, sont vitaux pour que les normes puissent se partager, se confronter, s’échanger et donc se transformer. C’est la raison pour laquelle les institutions sont fondamentales dans la construction même d’une société, puisque c’est ce avec quoi elle pourrait évoluer, se transformer et donc faire société.

Aborder l’institution de l’art répond donc à une double analyse, celle des mécanismes produisant les normes mais aussi celle des mécanismes qui les transforment.

Cette distinction entre ce qui est produit et ce qui est transformé constitue ici l’enjeu principal de l’institution. Sans cette distinction, l’institution n’est plus en mesure de mettre à disposition les normes qui vont permettre d’en créer d’autres, condition indispensable à la transformation de l’art. Sans cette distinction l’artiste va (re)produire des normes qui ont déjà été transformées, qui ne lui appartiennent plus et qui constitue une approche idéologique de l’art, c’est-à-dire pas d’art. C’est sans doute aussi ici la différence entre l’art et l’artistique dans le vocabulaire.

Le maintien de ces normes, n’est pas tant le résultat des intentions de l’institution que celui de l’éducation de notre perception, c’est-à-dire une certaine habitude de l’art. Ce qui est donc en question ici, c’est le rapport que nous entretenons avec l’institution de l’art en tant qu’artiste.

Quels rapports entretenons-nous avec l’Institution en tant qu’artiste ?

Un terme est alors inévitable quand il s’agit du rapport de l’artiste à l’institution, celui de l’institutionnalisation. S’il peut décrire une situation à travers laquelle l’institution accepte et formalise une norme x produite par l’artiste, le processus d’institutionnalisation représente le plus souvent une déstructuration et une stagnation de cette même norme x et in fine sa stérilisation sur le plan de l‘art. Or, il n’est pas de l’ordre du destin pour une institution d’institutionnaliser, ce n’est qu’une voie possible, qui n’a comme avantage que celui de la majorité. L’institutionnalisation n’est qu’une conséquence d’un certain type de production, c’est le résultat d’une pratique particulière plus qu’un élément intrinsèque à l’institution.

L’institutionnalisation est aux artistes ce que le couple est à l’amour.

Une institution peut en cacher une autre

La plupart des modèles institutionnels de l’art sont des nuances limités d’un même modèle idéologique et globalisé. Ces modèles sont incapables de véhiculer de nouvelles normes et donc encore plus incapables de penser leur propre transformation. Dans la plupart des cas, on assiste à une redéfinition du même plutôt qu’à une diversification des normes largement répandues dans l’art, comme si ces normes étaient aussi précieuses que les oeuvres d’art qu’elles protègent.

Dans cette situation, l’artiste agit à la reproduction et à la sous-traitance des mêmes normes plutôt qu’à la diversification des modèles imposés.

Or, veut-on résumer l’artiste à la production de formes plutôt qu’à la formulation d’un individu doté d’une intelligence propre, apte à créer de nouveaux langages et donc de nouvelles réalités pour l’art ? Cette situation quasi antinomique est sans doute le produit de la relation unilatérale qu’instaure l’institution, et dont résultent deux comportements que le XXe siècle a largement expérimenté : d’une part l’institutionnalisation comme modèle prédominant et d’autre part un rejet de l’institution comme seule alternative.

Le rejet de l’institution, incarné par les avant-gardes, a d’abord contribué au phénomène inverse, c’est-à-dire à celui de l’institutionnalisation. En agissant contre, contre l’institution, les avant-gardes espéraient lui ouvrir de nouveaux territoires, souhaitant sa mort ou sa disparition. Si l’on s’attarde sur les propositions élaborées par Fluxus ou Dada, qui pour les plus virulentes d’entre-elles envisageaient la destruction totale de l’institution de l’art, elles se retrouvent aujourd’hui muséifiées et mortifiées pour être présentées dans l’institution, plus qu’elles n’ont pu transformer l’institution elle-même. On pourrait résumer cet échec à l’effet de l’objet-collé, en référence au dispositif de monstration utilisé pour « Three Arrangements (Trois Arrangements) » (1962) de Georges Brecht au Centre Pompidou de Paris.

L’artiste y proposait autour de trois objets, une étagère, une chaise et un porte-manteau, trois arrangements d’objets plus petits (des lunettes, un livre, un peigne, un manteau, une boule de bowling, …). Ces dispositions étaient censées être modifiées au bon vouloir de celui ou de celle qui les arrangeait, devenant ainsi décisionnaire de l’oeuvre. Mais à cause de sa valeur financière et de la logique conservatrice et réductrice du commissariat chargé de présenter l’oeuvre dans le musée, la complexité et la vitalité de cette oeuvre, telle qu’elle a été pensée par l’artiste, a été réduite à un vulgaire objet fixé et inaccessible à sa propre dynamique, à sa propre vie. Les objets sélectionnés lors de l’acquisition de l’oeuvre en 1973, n’ont d’ailleurs depuis pas bougés. L’état d’esprit de conservation absurde qui caractérise aujourd’hui la présentation de cette oeuvre, prend toute sa signification dans le fait que tous les objets y sont désormais collés. Le jeu de l’intervention, de l’échange, de la recomposition est annulé face à un spectateur qui contemple la possibilité d’un jeu, d’un jeu qui n’a plus lieu et qui ne se joue plus. En réduisant ce travail à un objet figé, l’équipe du Centre Pompidou en charge de la collection, à détruit le sens de l’oeuvre tel qu’envisagé par Georges Brecht qui avait d’ailleurs fourni à cet effet des objets de remplacement comme autant d’occurrences possibles pour ces arrangements.

Dans ces modes de présentation, qui s’explique sans doute par des raisons « évidentes » de sécurité, s’incorpore une impossibilité. L’impossibilité pour le travail de l’artiste de vivre dans l’institution. Cette impossibilité devient une frontière tacite entre l’artiste et l’institution de l’art et fait de l’œuvre d’art elle-même une frontière avec son public.

L’œuvre d’art est devenue l’institution d’une frontière entre l’artiste et sa propre réalité.

A défaut d’agir sur l’institution, les avant-gardes l’ont doté de puissants outils de résilience qui sont encore actifs aujourd’hui, à savoir : les oeuvres d’art qu’ils ont produites et leurs conditions de monstrations. La philosophie du contre qui a construit la figure anarchique de l’artiste avant-gardiste ne s’est pas accompagnée de nouvelles valeurs permettant de proposer une alternative concrète au fonctionnement institutionnel qui pouvait être critiqué. Cette philosophie s’est concrétisée non seulement dans la liberté implicitement donnée à l’institution quant à la manipulation de l’œuvre et de ses conditions d’existence, au fait de l’avoir pensé sans contrainte réciproque, mais également par la concentration des artistes sur l’approche uniquement artistique, dont les tenants juridiques ou légaux ont été conçus à posteriori, ou pas du tout. L’institution a alors intégré sa propre critique sans rien changer à son fonctionnement, pire encore, en donnant l’illusion qu’elle était consciente d’elle-même et de ses effets.

Il existe ici une forme de défaut institutionnel, qui consiste à exposer des oeuvres d’art donnant l’illusion d’une certaine subversion, alors que ces oeuvres sont conditionnées, contrôlées et optimisées par l’institution de l’art. On pourrait également prendre en exemples d’autres situations où le travail de l’artiste est récupéré, censuré ou détourné; Laurent Cauwet nous en offre une sélection dans La domestication de l’art (3).

Il semble qu’au-delà de représenter des cas, ces exemples soient les effets d’une règle à prendre en compte, un état des institutions dominantes. A partir de ce moment, le prendre en considération reviendrait à reconsidérer ce que l’on entend par artiste. Cela se ferait sur deux niveaux : le premier, considérer que l’artiste doit penser toutes les conditions d’existence de son travail et le second, considérer que nous ne sommes pas les seules autorités de notre travail. Toutefois, conscientiser une règle ce n’est pas forcément l’accepter ni la changer, c’est connaître plus précisément le terrain où se déploie sa pratique.

Le refus du rapport à l’institution, amène quasi systématiquement à un rabattement institutionnel à plus ou moins long terme. Si l’artiste ne se pense pas dans l’institution, c’est l’institution qui se chargera de penser sa place en son sein, c’est l’effet de la contre-institutionnalisation. A plus grande échelle, les effets de cette contre-institutionnalisation se vérifient par ce qu’à été l’académisme à la fin du XIXe siècle et par la place du marché de l’art aujourd’hui.

L’institution dans sa forme la plus classique validait par sélection de salon, les oeuvres et les artistes qui représentaient les normes artistiques de l’époque. Cette reconnaissance allait généralement de paire avec la possibilité pour l’artiste de vivre de son art. À partir du rapport étroit entre les salons officiels et leurs antichambres économiques, l’action de collection publique impériale représentait aussi une démarche économique et donc une institution économique. C’est dans ce contexte que Gustave Courbet à pu nous léguer un exemple emblématique de ce que peut être la pratique de l’institution. En inaugurant le Pavillon du Réalisme en 1855, il prend à sa charge les conditions de l’exposition de ses oeuvres et refuse directement de se soumettre aux dictats des jurys du salon officiel.

Au-delà de cette stratégie d’indépendance, de la rupture qu’il produit, s’invente également une approche esthétique de la peinture et du sujet réaliste à contre courant de l’ordre esthétique dominant. Sa volonté de sécession fait donc sans doute échos ici à son travail de peintre, qui l’amène à considérer autrement les Salons et les rapports qu’il a pu entretenir avec eux. Il s’affirme alors comme le précurseur de l’indépendance de l‘artiste vis-à-vis des dogmes esthétiques de salon, des mécanismes de pouvoir et de l’économie instituée de l’époque. C’est dans ce contexte qu’un marché de l’art plus structuré et organisé à pu être considéré comme une alternative pour les artistes qui refuseront progressivement le système des salons officiels.

La place grandissante d’un marché, incarné par ses marchands indépendants, a en effet offert aux artistes déçus ou censurés par l’académisme en vigueur, un espace de légitimité et de visibilité. Le marché de l’art a ainsi été un acteur important pour soutenir et diffuser de nouvelles normes artistiques tout en proposant à l’artiste un système économique afférent.

Un des effets de la contre-institutionnalisation est qu’aujourd’hui ce marché de l’art est devenu encore plus puissant que les salons officiels à conditionner les pratiques qu’il admet et reconnait. Il a ainsi pu mondialisé des dogmes esthétiques en y ajoutant la puissance financière et institutionnelle qu’on lui connaît. Ces effets se vérifient non seulement par l’homogénéisation des formes qui y circulent, mais également par le rapport hégémonique qu’il représente pour les artistes tentant de vivre de leur art et surdéterminés par ce marché. Les rapports économiques, basés sur l’offre et la demande et dynamisés par des principes de rareté d’un produit, impliquent des comportements comparables à ceux observés sur d’autres marchés que celui de l’art.

En intégrant l’illusion de diversité, le marché nous laisse croire qu’il a une largesse en terme de liberté artistique, où se place de temps à autre des oeuvres et des actions artistiques considérées comme radicales mais qui fonctionnent en réalité comme autant de stratégies pour renforcer sa légitimité sur le plan de l’art et implicitement sur le plan économique.

Le marché de l’art reproduit, en les amplifiant, les mêmes effets de discrimination et de normalisation caractérisant l’académisme du XIXe siècle. La place qu’occupe le marché de l’art aujourd’hui est sans doute la conséquence de l’incapacité des artistes à l’avoir pensé comme une institution à part entière, mais aussi et surtout par le manque d’alternatives qui auraient pu être inventées.

Le rapport de l’artiste à l’institution de l’art ne se limite donc pas à la seule question de son oeuvre, à une relation avec un établissement comme dans l’exemple des Three Arangements. Cette relation à l’institution opère également sur d’autres conditions d’existence, économique notamment, comme dans l’exemple de Courbet et dans un temps qui dépasse le plus souvent celui de l’artiste.

On voit donc ici que l’institution n’est pas simplement une affaire d’établissement, mais également celle d’une infrastructure à partir de laquelle se produit une certaine idée de l’art.

L’institution est la réalisation d’une conception particulière de l’art plus qu’elle n’est la garante de l’art en général.

Si l’artiste se doit de produire des œuvres, l’institution œuvre à ce que l’artiste produit, de l’art.

Quand on aborde la question de l’institution à l’unique échelle du musée ou de ses assimilables, cela reviendrait à oublier ce sur quoi elle est basée pour asseoir sa légitimité : le travail de l‘artiste. Les institutions dominantes de l’art se sont construites sur la relation de stricte dépendance qu’entretient l’artiste avec son œuvre. Cette relation est entretenue, parfois jusqu’à l’absurde, par des facteurs considérés comme extérieurs à l’artiste et notamment celui de l’institution elle-même. Elle renforce ainsi l’organisation interne et individualiste de l’artiste. En s’adaptant dans un premier temps à ses modes de production, l’institution a réifié et reproduit une relation unilatérale, qui allait bientôt cristalliser la légitimité « naturelle » de l’artiste à produire des oeuvres d’art. Elle a fait de cette norme de production courante, un modèle de relation unique qui à entériné, légalisé, institutionnalisé l’idée selon laquelle les artistes se doivent de produire des oeuvres d’art.

Quand l’institution de l’art se base sur des fins spécifiques, l’unique objet d’art, elle emporte avec elle une relation tout aussi spécifique, dont le modèle est encore difficilement remis en cause aujourd’hui : celui du triangle entre l’artiste, l’oeuvre et le spectateur.

En enregistrant ce modèle de relations, l’institution le reproduit à son échelle et pose sa légitimité comme la pierre angulaire de cette triangulation. Elle devient ainsi l’acteur principal voir exclusif du maintien et du développement de cette relation à l’art et de tous les conditionnements qui vont avec. En donnant lieu à l’art, elle l’incarne. Par conséquent, elle conserve et produit les normes des pratiques artistiques qu’elle accueille, et sur lesquelles elle s’est fondée.

C’est là une des « contradictions stimulantes » (4) de l’institution qui est à l’œuvre, en ce qu’elle pose le problème de la pratique artistique sur l’individu, tout en l’encourageant et en le contraignant à la fois. L’institution fait croire que c’est l’artiste qui est responsable de son oeuvre, alors qu’elle ne cesse de créer les conditions pour l’orienter et « l’accompagner ». Cette contradiction n’est pas l’effet d’une personnification quelconque de l’institution, pas plus qu’elle ne l’est d’une manipulation extérieure. C’est l’effet combiné d’un compromis et de sa réciprocité.

Si l’artiste se doit de produire des œuvres, l’institution œuvre à ce que l’artiste produit, de l’art.

Ce compromis s’opère en partie par l’inscription de l’artiste et de son travail sur un temps long, avec la promesse de rentrer dans l’histoire de l’art. L’institution appelle l’Histoire dont elle serait l’unique garante. Elle défend ainsi l’artiste de l’isolement en lui offrant la possibilité de mettre son travail en perspective dans le temps et de lui laisser croire qu’il aurait un rôle à jouer dans la « civilisation ».

Cet appel de l’Histoire apparait alors comme l’extérieur de la pratique artistique. Si l’institution est prise en compte dans le développement de la pratique artistique, c’est dans une logique de dépendance qui produit chez l’artiste une prédisposition institutionnelle (de marché ou de salon) et une auto-censure. Cette auto-censure modifie l’artiste comme on modifie génétiquement un être vivant (OGM). Elle produit une monoculture, un champ où seuls les mêmes OGM pourront se développer, coupant ainsi l’artiste de la possibilité d’inventer de nouvelles normes pour l’art. C’est des oiseaux en moins pour nous apprendre à aimer.

Dans cette situation, l’artiste n’a pas d’autre choix que d’exister à travers l‘institution. Ce conditionnement invisible mais efficace de l’artiste par l’institution se joue à la fois sur la visibilité du travail de l’artiste, de son existence en tant qu’art, mais également sur le plan de son économie.

A partir du moment où l’institution à définit le résultat du travail de l’artiste en valorisant uniquement la production d’oeuvres d’art, elle oriente également l’économie qui va pouvoir en découler et pour laquelle le marché de l’art se constitue aujourd’hui comme la seule continuité. Sans l’institution de l’art, l’oeuvre d’art n’a pas d’existence dans la société, c’est d’ailleurs ce à quoi servent les musées, à l’art d’avoir (un) lieu. Avec ce scénario l’artiste fait comme déjà partie de l’institution, avant même qu’il ne produise l’oeuvre qui n’aura d’ailleurs pas besoin d’être exposée pour être identifiée en tant que telle.

Mais au delà des mécanismes institutionnels à proprement parlé, il est important de rappeler que c’est avant tout la nature des pratiques qui participent à l’institution de l’art. Le fait que l’institution soit devenue un outil officiel ou alternatif légitimant, relève donc également d’une certaine perte d’efficacité critique des formats utilisés par l’artiste au sein de cette même institution. Comme si l’artiste avait délégué la critique à l’institution elle-même.

L’artiste fait déjà partie de l’institution, avant même de produire son œuvre.

L’enjeu fondamental de la pratique de l’institution est de construire de nouveaux espaces de liberté pour l’artiste, condition indispensable pour son travail et capacité potentielle de l’institution. Cette construction implique de revoir les manières de produire et de concevoir une pratique en prenant en compte la dimension institutionnelle, tout comme il y a un siècle Brancusi prenait en compte le socle dans sa sculpture par exemple. Peu importe la nature du travail artistique, si l’artiste ne prend pas en compte la dimension institutionnelle, une partie déterminante de l’avenir de son travail se coupe, allant parfois jusqu’à le détruire en perdant toute sa signification originelle. Cette considération institutionnelle permet d’éviter une relation à postériori et ainsi de construire ses propres rapports à l’institution de l’art.

Si je considère l’institution comme un format pour l’art à part entière, je la considère aussi comme un format parmi d’autres. Pratiquer l’institution est à la fois un moyen de renouer avec une certaine efficacité de la dimension critique de l’art, mais aussi un moyen pour agir directement dans son infrastructure, son système et implicitement sur la constitution de l’art lui-même.

Faire de l’institution le format d’une pratique, une forme particulière de langage, n’implique ni le remplacement, ni la dissolution de la tradition disciplinaire, elle en est un état des lieux critique.

Considérer l’institution comme un format pour l’art ne vient pas de rien non plus. Cette possibilité s’inscrit dans une histoire qui est déjà là, à travers laquelle de nombreux travaux ont été conduit et qui donnent toute sa légitimité pour pratiquer l’institution aujourd’hui.

L’institution se conçoit autant qu’elle se subit

Pratiquer l’institution est aussi un état d’esprit, une dynamique de singularisation pour échapper à une certaine toxicité ambiante. Elle permet d’aller plus loin dans les rapports que l’artiste entretient avec l’institution et notamment dans des rapports qui lui redonnent une certaine liberté de pensée et d’action. Le fait que l’artiste puisse agir directement sur le système de l’art est d’une complexe évidence aujourd’hui, car les comportements qu’induisent les institutions de l’art agissent par libéralisation, celles-là même qui lui permettent de s’étendre partout, jusque dans l’atelier, dans la décision et le désir le plus intime de création. Mais il y a une différence entre le fait de libérer un art et libérer la possibilité qu’un autre art puisse voir le jour.

L’Institution s’étend partout, jusque dans l’atelier, dans la décision et le désir le plus intime de création.

La libéralisation des pratiques ne fonctionne pas toujours avec le développement des libertés individuelles, mais plutôt avec l’usage de ce que l’on pourrait appeler la pratique unique. Une pratique capable d’être reconnue partout par consensus artistique et pour laquelle l’institution agit uniquement à son développement, en lui ouvrant le plus de territoires possibles. Une logique expansionniste qui n‘est pas sans rappeler d’autres dysfonctionnements dans les institutions politiques, sociales et économiques de la société occidentale.

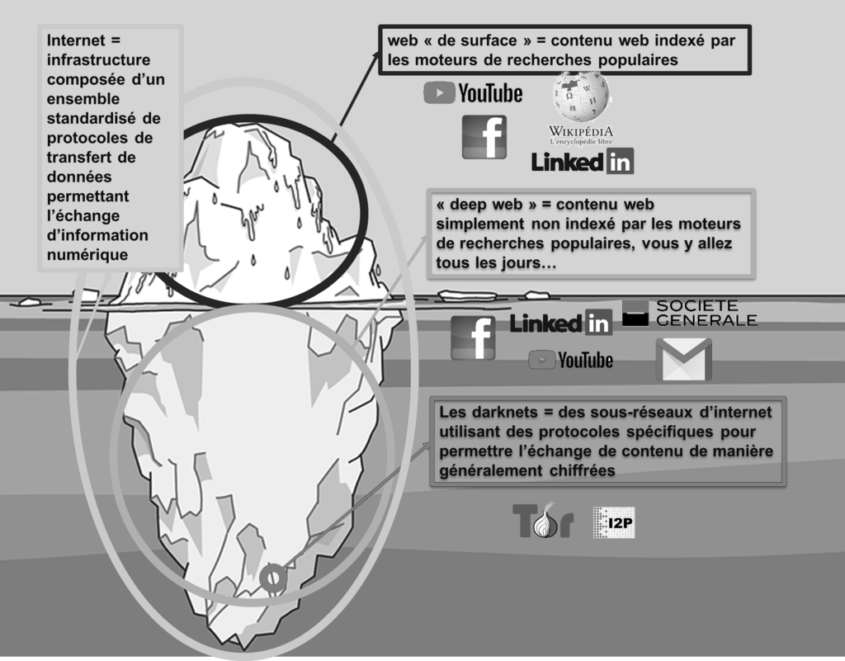

On pourra ici trouver une comparaison avec le développement et le conditionnement de l’Internet. Conçu initialement comme un réseau planétaire d’échange et de communication libre entre les usagers du monde entier, il est aujourd’hui régit par un nombre réduit d’entreprises ou de gouvernements qui, à défaut d’ouvrir des accès à un système, vendent et diffusent un usage très précis de l’infrastructure partout sur la planète. Ce que le Deep Web a ainsi révélé, ce n’est pas tant la propension des usagers à vouloir se cacher, plutôt que l’impossibilité pour l’Internet dominant de respecter les valeurs constitutives d’un échange libre des connaissances et des savoirs.

Les formats traditionnels de l’œuvre d’art participent donc bien à une certaine efficacité, celle du système institutionnel à se maintenir, plutôt que celle inhérente au bon vouloir de l’artiste à garder le contrôle sur ses idées et la manière dont elles circulent. L’artiste a toujours joué de son Institution. Pour le faire efficacement aujourd’hui sans doute faut-il se détacher de certaines croyances, pour réinventer le rapport de l’artiste à l’institution et ce sur la base d’une autre analyse de l’état actuel de l’art.

En premier lieu, pratiquer l’institution affirme qu’il n’y a pas d’artiste sans institution et ce quelqu’en soit sa forme.

Cette idée fait échos à l’expérience avant-gardiste qui en croyant faire un art sans institution voire contre l’institution, ont révélé par la négative, par sa mise en critique, cette impossibilité. On pourra ici retenir des avant-gardes, le fait que l’institution de l’art dépasse largement la réalité muséale et c’est sans doute l’héritage le plus précieux légué par ces tentatives. En effet, toute production artistique à travers sa sociabilité et son tissu social d’inscription s’engage dans un système de pouvoir et de ce fait ne peut se penser comme autonome à toute Institution. Cela induit en quelque sorte le second point, qu’il n’y a pas de valeur intrinsèque à l’art, de valeur unique. Sa valeur est produite, différenciée, adressée et donc organisée à travers différents systèmes de pouvoir et de représentations et donc à travers différentes institutions.

Le spectre de l’institution englobe ici des éléments aussi abstraits que les idées ou des habitudes par exemple, à des éléments bien plus concrets, comme un lieu de production, un statut ou l’infrastructure institutionnelle elle-même. La question qui se pose alors est de savoir quelles sont les institutions qui réalisent l’art, aussi bien les institutions artistiques que les institutions d’autres domaines que celui de l’art (la finance, l’emploi, la science, l’éducation, le tourisme ou l’urbanisme). Et quelle valeur l’art va-t-il conséquemment pouvoir produire.

Le spectre institutionnel propose ici des mots à titre d’exemples, d’autres le composent. Un des enjeux de la pratique de l’institution est de pouvoir en distinguer de nouveaux, au delà de ce qui est certainement visible. C’est aussi un exercice qui peut se faire tous les ans, comme au premier de l’an, au moment des bonnes résolutions. Si on est rigoureux on pourra le voir évoluer dans le temps

Dans la pratique de l’institution, l’art fonctionne à travers la production d’un ensemble d’acteurs en rapport les uns avec les autres, aux intérêts et aux visions divergentes, où chacun tire la réalité et la vérité de son côté. Mais cette construction collective est pratiquement inatteignable et/ou discriminatoire à l’échelle d’une pratique artistique individuelle basée sur la production d’oeuvre d’art. Cette pratique solo doit pouvoir s’ouvrir aux multiples liens qui composent la réalité extra-territoriale de l’art. Il revient alors de revoir les modes de production et d’organisation de l’artiste mais aussi d’actualiser le concept de sa légitimité à créer.

L’illégitime comme raison d’être pour l’art

A priori il n’y a pas de légitimité plus importante qu’une autre à agir dans l’art, car il n’y a pas de légitimité à agir dans l’art tout court. J’utilise ici le terme de légitimité sans personnification et ce consciemment. Cette abstraction me permet d’abord de conférer au terme légitimité une certaine plasticité, plutôt que de le considérer comme potentiellement universel. L’objectif étant de le rendre aussi malléable que le terme institution.

La légitimité apparaît avec l’intimidation, elle émerge avec la menace. Elle se pose quand les institutions de l’art discriminent et excluent, des groupes, des artistes pour de multiples raisons, discriminations basées sur le genre, la race, l’opinion politique, l’origine sociale ou tout autre facteur qui dans notre société constituent des critères de discrimination bien connus.

La légitimité apparaît avec l’intimidation, elle se pose quand les institutions de l’art discriminent et excluent, des groupes, des artistes et des réalités.

L’intimidation institutionnelle est un des symptômes de son inefficacité à avoir une dimension véritablement publique et ainsi à se rendre disponible à toutes et à tous. Ce que l’institution de l’art à perdu en pensant sa propre légitimité, ce sont les fondamentaux de son droit à être utilisée par tout un chacun. L’institution n’est institution que si elle est inclusive, c’est à dire si elle laisse à tous la possibilité de l’investir, c’est la seule manière pour l’institution d’être légitime et c’est d’ailleurs sa seule légitimité possible.

La légitimité d’une personne à devenir artiste est une question de choix qui lui appartient intégralement. De la même manière que je peux devenir un auto-entrepreneur, je peux devenir un artiste, et c’est la suite de mes actions qui conditionneront ce choix et non des conditions pré-établies qui ne me concerne pas. Dans le cas contraire, sous quel prétexte devrait-on contrôler le droit de quelqu’un à devenir artiste ? Sous quel prétexte le peu de droits sociaux qui lui sont accordé ne concernerait que celles et ceux qui vendent des œuvres d’art ? Quelle est l’idéologie qui dépasse à ce point le choix personnel pour que l’artiste se retrouve sans statut, mais attaché.e à une idée bien précise de ce à quoi il ou elle devrait pouvoir ressembler ?

Que fait-on sinon des artistes qui ne veulent pas produire des oeuvres d’art et pour quelque raison que ce soit, qui ne veulent pas être visibles ou pour une partie précise de personnes, qui ne veulent pas voyager dans le monde entier, qui ne veulent pas recouvrir les places publiques, qui ne veulent pas être l’artiste dont on ne dit pas le nom, que fait-on des artistes qui en somme veulent inventer d’autres artistes ?

L’institution n’a pas de personnalité.

L’institution se doit d’être contrainte, c’est-à-dire de tout accepter, à tous les niveaux, car elle n’a pas de réalité ni de volonté propre. Les enjeux de l’institution sont donc immenses, ils sont ceux de sa propre raison d’être, et premièrement celle d’avoir été créée pour servir. Son décalage et son imperméabilité dans l’enregistrement des réalités de l’art au détriment des autres ne lui sont pas intrinsèques, mais caractérisées par la nature des rapports que l’on entretient avec elle. Elle est donc potentiellement modifiable et c’est exactement ce que la notion de pratiquer l’institution cherche à caractériser et à mettre en avant.

Pratiquer l’institution propose de déplacer l’engagement de la pratique au niveau d’un système et de son utilisation, plutôt qu’au niveau de la création individuelle, qui n’a ici aucun sens de manière isolée. C’est avec cette approche qui augmente l’éthique dans l’esthétique que l’institution peut se constituer comme un format à part entière, qu’aucune recherche de légitimité individuelle ne peut s’accaparer pour pratiquer l’institution. La pratique de l’institution n’a en effet aucun sens si elle ne laisse pas à d’autres artistes la possibilité de la pratiquer à leurs tours.

Les institutions dominantes de l’art s’abrogent une légitimité voir une exclusivité dans les affaires de l’art, là où elles devraient laisser la place aux artistes. La séparation que produit l’institution dans les différents rôles existants au sein de l’art ferme automatiquement les portes de ce que l’artiste peut manipuler ou non. La question et la gestion de la légitimité touche donc ici le point crucial du langage de l’artiste, des territoires décisionnels qui lui sont accessibles ou non, des signes que sa pratique peut manipuler ou pas ou des différents rôles que l’on peut adopter. L’artiste joue ainsi le rôle de exécutante à travers des thématiques, des programmes, des priorités ou des dispositifs qui concernent d’abord les désirs institutionnels plutôt que les pratiques qui se formulent et se réalisent au niveau des artistes. Pourquoi par exemple les artistes ne sont-ils pas plus impliqué.e.s dans les politiques culturelles avec des rôles décisionnaires concrets ?

A partir du moment où l’Institution dit que ce n’est pas un problème d’artiste, aucun artiste n’a la possibilité de développer légitimement une pratique qui s’intéresse d’abord aux manières dont ces politiques se construisent. Des pratiques qui pourraient venir travailler sur le plan de l’éducation, de l’économie, des publics, des collections et ce en tant qu’artiste avant même d’être considéré comme un potentiel de production d’oeuvre d’art.

Quand je parle de langage et de territoire qui sont inaccessibles à l’artiste, c’est que l’artiste ne pourra pas agir comme artiste, ailleurs et sur d’autres niveaux de la constitution et de l’institution de l’art. Si la tradition romantique et la multiplication des acteurs gravitant autour de l’artiste ont resserré son action sur la seule production d’oeuvres, cela s’est fait au détriment de l’impact qu’elle peut avoir sur le système de l’art et la société en général. Et c’est exactement ce qui a atrophié et infantilisé l’artiste. Au-delà du simple aménagement du temps, sous quelle(s) condition(s) accepte-t-on de déléguer le cadre, la destination, l’utilisation ou l’économie de son travail ?

Une pratique artistique ne devrait jamais pouvoir être considérée autrement qu’en prenant en compte l’intégralité de ses aspects. C’est là aussi une question éthique. Car comme le souligne Geoffroy de Lasganerie « Pour être éthique,(…) une activité doit être consciente des systèmes de pouvoir dans lesquels elle est conçue et tenter de ne pas être complice de leur fonctionnement. Refuser de formuler ces questions, c’est collaborer à ses dispositifs ». (5)

En pratiquant l’institution, l’artiste invente donc de nouveaux moyens pour concevoir les conditions selon lesquelles son travail peut exister ou non. Il ne s’agit pas de tout se réapproprier, de tout prendre en main et de travailler seule, puisqu’il n’y a pas d’autonomie aussi radicale soit-elle pour une production artistique. Il s’agit pour l’artiste de réétudier ses rapports à l’institution pour qu’ils deviennent à minima un choix.

Il s’agit pour l’artiste de réétudier ses rapports à l’institution pour qu’ils deviennent à minima un choix.

L’enjeu est de revoir les relations culturelles considérées comme «naturelles», de revoir les potentialités de l’artiste à se transformer et de ne plus s’exprimer uniquement à travers la place que l’on a bien voulu lui laisser, celle où l’on pourra le reconnaître.

La reconnaissance, moyen pacifiant de l’institution

Comment se fait-il que nous reconnaissions l’art ? Je ne parle pas ici de la reconnaissance de ses pairs, mais d’une reconnaissance familière, comme on reconnait une amie ou que l’ont reconnait la mer. Comment se fait-il qu’il existe de moins en moins de doute sur la nature artistique d’une proposition ? Aussi éloignée puisse-t-elle être des valeurs personnelles de son spectateur ?

La réponse m’intéressera peut-être moins que de savoir s’il est encore possible aujourd’hui de fuir cette reconnaissance. De ne pas faire de l’art qui soit automatiquement reconnu comme tel. De pouvoir agir non pas sans être vu mais sans être reconnu, de ne plus être attendu au tournant. Pour apparaître ailleurs et autrement, pour continuer à pouvoir regarder, il faut repenser les effets de reconnaissance de l’oeuvre d’art et sans doute par la même celui du statut d’artiste.

Il y a ici le défi de sortir de l’idée selon laquelle l’art n’est que de l’art et qu’il ne vaut que pour lui même. Une idée qui sépare l’art autant que son histoire du reste des activités humaines, tant sa spécificité l’élève dans des sphères aussi grandes que son incapacité. Cet art là est paralysé par le fait qu’il ne s’agit que de l’art et paralysant quand tout le monde est d’accord pour dire qu’il ne sert à rien, que sa valeur la plus partagée est son inutilité. Cet art se bat avec une valeur qui semble lui avoir été confisqué alors même qu’il est pris dans une optimisation constante de ses formes, au delà de lui-même et sans lui-même. Il ne s’agit pas dès lors de savoir ce qui peut être de l’art, mais de savoir ce que je peux faire au nom de l’art.

Nous avons appris à reconnaître l’art, parfois de très loin, ce qui nous plaçait dans une perspective particulière et notamment à travers des repères qui orientent nos décisions, des manières de faire et des connaissances que l’on pourra restituer, ré-articuler sur chaque situation où s’applique notre position d’artiste ou de spectateur et spectatrice.

Dès qu’il s’agira de trouver une place à l’artiste cette reconnaissance devient un fardeau. Cette reconnaissance renferme l’artiste dans un rôle d’imitateur de son propre rôle, de son propre statut et ne fait que justifier sa place dans l’institution et dans la société. C’est ainsi que la connaissance n’a jamais suffit à l’indépendance et que la reconnaissance n’a jamais rendu plus libre.

La liberté de l’artiste est une illusion à partir du moment où les termes de son existence ont déjà été posés.

L’institution native

Imaginer son institution native, c’est comme programmer sa propre naissance. C’est considérer le terrain de son activité en coupe, en parallèle et non plus de la marge vis-à-vis d’un centre, sans aval paternel et avec sa propre histoire commune. Cette opération consiste à produire une nouvelle cartographie de l’institution de l’art sans doute plus horizontale, du moins relocalisée afin d’agir à des endroits qui semblent inexistants dans la cartographie de l’art.

Cartographier revient alors à dessiner une certaine compréhension du pouvoir et à composer avec lui pour survivre, vivre et se développer en tant qu’artiste au pluriel. C’est ce qui s’exerce ici dans la conduite d’une pratique artistique. La carte devient l’image autrement que la recherche du pouvoir, c’est-à-dire le moyen de développer et d’imaginer d’autres chemins possibles. Mais c’est aussi et surtout le moyen de se déterminer en tant qu’artiste, condition fondamentale pour sa pratique, avec toutes les contraintes que cela implique et que l’ont voudra bien accepter. Comme le passager du métro, il revient au cartographe de savoir où il se trouve, d’où il parle pour donner à son plan ses repères cardinaux : où suis-je. Ici, dans quelle(s) institution(s) suis-je ? A l’intérieur, quelles y sont les normes et comment fonctionnent-elles ? Comme le passager clandestin, il revient également au cartographe de savoir trouver les bons chemins en étant respectueux tout autant qu’irrespectueux du plan. Pour connaître dans quelle institution je suis, je m’attarderais à savoir ce que je partage, comment cette chose est partagée et quel milieu (de vie) cela dessine. Ce milieu est déjà une forme d’institution, c’est en tout cas le départ d’une institution, ses prémices.

Dès q’une pensée ou une action dépasse l’échelle de l’individu, dès qu’elle entre en circulation, dans un commun, cela fait déjà institution. C’est l’institution native, que l’on peut ici voir comme une suite concentrique : partant de l’individu, les proches, le voisinage, le commun, vers la société. L’institution native est basée sur l’idée que plus c’est commun plus c’est Institution. L’institution native naît d’une intention d’échange et d’un dépassement de soi. C’est une institution initiale car personnelle, qui va s’incarner dans sa mise en commun. A partir du moment où l’institution se détache de ce commun, elle pourrait devenir autoritaire. Dans cette situation, le commun n’est plus concerné par l’institution et nous ne sommes plus concernés par l’institution.

L’institution native est une institution personnelle, qui va s’incarner dans sa mise en commun.

Quand je m’adresse, je ne peux donc pas prétendre uniquement à l’universalité, je suis soumis au principe d’alliance pour que circule mes mots, mes idées ou mes actions. Cela pourra se vérifier dans le devenir de ce que j’ai partagé, dans son interlocution, dans sa récupération ou dans ses éventuelles collaborations.

L’institution est un choix et de ce fait nous pouvons la concevoir, la reproduire telle quelle ou réécrire son histoire au présent. Dans le cas contraire, c’est l’institution seule qui modulera et déterminera les paramètres et les suites de ce partage, c’est l’Institution seule qui nous pratiquera. Pratiquer l’institution passe donc d’abord par la possibilité de relativiser les institutions dominantes de l’art.

Ce relativisme s’appuie sur le fait que l’on ne peut rien en attendre et ce pour deux raisons : d’abord parce que l’institution se produit elle-même et produit ce qui la produit c’est-à-dire l’art qu’elle va englober, mais également, parce qu’aucune initiative concourant à modifier l’art, tout en lui donnant de nouveaux éléments, n‘a été produite par ou pour l’institution dominante.

Dans l’institution native, la reconnaissance des artistes par l’institution est revue, puisqu’elle ne s’inscrit plus uniquement dans la matrice constitutive d’une condition précise et dominante de l’artiste, comme une détermination pré-établie de notre présence. Elle devient la possibilité de pouvoir dire autre chose et de dévoiler les forces régulatrices de l’institution dominante pour la transformer, par défaut. Il devient alors possible de faire reconnaitre des choses dans le commun, dans l’institution native, sans l’institution dominante ou du moins sans son aval.

La reconnaissance deviendrait ici l’affirmation d’un commun. Cette configuration porte en elle une influence bien plus efficace sur l’institution dominante de l’art que son approche directe et frontale, puisque l’institution dominante de l’art ne devient qu’une institution parmi d’autres, avec laquelle d’autres relations sont possibles, en dehors de ses propres lois et de ses propres principes de fonctionnement. La possibilité de pratiquer l’institution permet alors de penser, de se faire soi même son idée de l’institution comme le commun de l’expression de sa propre singularité.

Pratiquer l’institution c’est considérer l’artiste comme une puissance institutionnelle a l’échelle 1.

Si c’est le point de carrefour qui fait institution, chaque individu est chaque rue. Plus exactement, c’est le point de croisement des singularités qui fait institution, parce qu’il produit du commun et qu’il permet de construire ses rapports à l’institution de l’art, comme sa propre singularité. Le croisement des singularités créer du commun parce qu’il participe à l’élaboration d’une ressource commune, celle de ces singularités qui se croisent. Et c’est la raison pour laquelle ce carrefour devient institution, puisqu’il s’agira de continuer cette ressource.

Le dénominateur commun des singularités, leur croisement, fait le commun et prépare donc les conditions d’émergence de l’institution. Cette institution est alors la synthèse instable de toutes les interactions entre ce qui se partage dans le commun, et pas seulement entre artistes. Elle est instable puisqu’elle est composée par de multiples acteurs et forces qui n’interagissent pas toute de la même manière, sur les mêmes objets, dans le même temps et avec les mêmes intentions.

A travers son regard déformé sur elle-même l’artiste ne se voit pas comme une force institutionnelle potentielle à part entière, capable d’interagir avec l’institution, capable de penser sa propre institution. Il est englobé à la base par l’institution dominante de l’art et devient un matériel institutionnel. Si l’artiste change ce regard déformé et idéologique sur elle-même, non seulement elle ne fait que reconnaître sa force auto-légitimante en tant qu’artiste, mais elle se donne aussi la possibilité d’avoir une certaine liberté d’action supplémentaire qui porte en elle les conditions de son propre travail. Ainsi, dans la pratique de l’institution, le problème c’est d’abord et toujours l’artiste. Dans cette perspective, la formulation de son éthique personnelle et politique, en tant qu’artiste, est le point de départ pour pratiquer l’institution.

La mise en pratique de cette éthique consiste alors à composer son propre écosystème, à dessiner le milieu d’existence de son travail et donc à concevoir un moyen d’interaction entre soi et son environnement. Ce moyen est un format à part entière à partir du moment où il peut véhiculer avec lui toute la complexité et les contradictions d’un individu agissant ici et maintenant.

On peut donc pratiquer l’Institution en usant de toutes les institutions possibles et impossibles. On peut surtout imaginer et construire des institutions qui soient d’abord l’expression de notre pratique, de notre singularité et de leur devenir.

Appliquer la pratique de l’institution à l’art c’est le niveau le plus fou et le plus faible. Le plus fou parce qu’il suggère d’agir directement sur la constitution de l’institution de l’art et le plus faible parce qu’il n’est d’abord qu’un principe de survie.

–

(1) BOLTANSKI, Luc et CHIAPELLO Ève. Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, Collection «Tel», Paris, 1999.Dans cette analyse socio-économique les auteurs démontre comment tout au long du XXe siècle l’art et la culture en général ont été pensés en dehors, comme un extérieur au capitalisme et comment dans le courant des années 80, le « modèle artiste » est devenu une source d’inspiration et un idéal de flexibilité dans le management du nouvel esprit du capitalisme.

(2) Boîte aux lettres, Hommage à l’écrivain Blaise Cendrars, présentée par Jérôme Garcin diffusée le 04 avril 1987.

(3) CAUWET, Laurent. La domestication de l’art. Politique et mécénat. La Fabrique éditions, Paris, 2017

(4) AGNETTI, Vincezo. « Aux critiques de poésie, de musique (et) d’art naturellement», Art conceptuel une entologie, éditions MIX, Paris, 2008.

Dans ce texte Vincezo Agnetti détaille trois paramètres qu’un pouvoir constitué utilise pour tromper : « La «tautologie» comme paramètre convainquant. La «contradiction» comme paramètre stimulant. Les «opposés» comme hasards stupéfiants. »

(5) DE LAGASNERIE, Geoffroy. L’art impossible. PUF, Presses Universitaires de France, Collections « Des mots », Paris, 2020 p.26